Im Waldgebiet Lüß zwischen Eschede und Unterlüß stößt man noch heute auf Überreste der militärischen Vergangenheit dieses Ortes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hier, gut zwischen den Bäumen des Hochwalds versteckt, lag das Marinesperrzeugamt Starkshorn.

![]() |

| Eingangsbereich eines gesprengten Munitionsbunkers |

![]() |

Das Gelände des ehemaligen Marinesperrzeugamts ist mit Munition verseucht.

Vor dem Betreten warnen an jedem Waldweg Schilder. |

Über diese Rüstungsanlage findet man nur wenige Informationen. Es existiert jedoch ein kleines Heft, das von der Gemeinde Eschede herausgegeben wurde. Dieses "Heft 4 aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede" mit dem Titel "...was wir tun, ist nicht gerade zum Guten...", geschrieben von Joachim Gries und Joachim Hoppe, beschäftigt sich ausschließlich mit dem Marinesperrzeugamt Starkshorn. Diesem Heft sind die meisten der Informationen entnommen, die im Folgenden zu lesen sind.

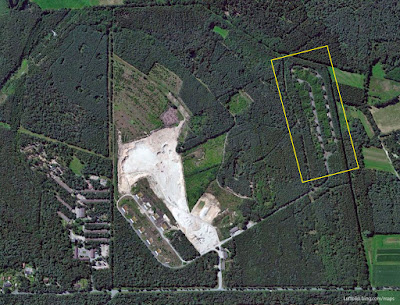

Im Zuge der allgemeinen Aufrüstung der Deutschen Kriegsmarine ab Mitte der 1930er Jahre wurden die Planungen zum Bau von Marinesperrzeugämtern forciert. Diesen Sperrzeugämtern oblag vorrangig die Herstellung von Seeminen. Im Jahr 1937 erwarb die Marinewerft Wilhelmshaven deshalb ein ca. 250 ha großes Areal vom Forstamt Lüß zur Errichtung eines Marinesperrzeugamts. Schon kurze Zeit später wurde mit dem Bau von Verwaltungs-, Produktions- und Lagerhäusern (bzw. Bunkern) begonnen. Der vorhandene Hochwald diente diesen Gebäuden als natürliche Tarnung und wurde deshalb bei den Bauarbeiten entsprechend geschont. Nach Fertigstellung der Bunker wurden diese mit Erdanschüttungen bedeckt und anschließend mit schnell wachsenden Sträuchern begrünt.

![]() |

Betonringe wurden zum Schutz der bestehenden Vegetation gesetzt,

dann wurde Erde angeschüttet. |

![]() |

| Zerstörter Bunker |

Im Marinesperrzeugamt Starkshorn entstanden damals zwei Bunkertypen: Typ 1 war ein kleiner Bunker, ca. 12 Meter lang und 2,50 Meter breit. Diese Bunker hatten an beiden Stirnseiten Eingänge sowie eine Trennwand in der Mitte. Sie dienten zur Lagerung von Minenzündern und Sprengbüchsen. Typ 2 war ein deutlich größerer Bunker mit Tonnengewölbe, ca. 20 Meter lang und 8 Meter breit. Hier gab es nur einen Zugang an einer der Stirnseiten, davor war eine Betonrampe angelegt, sodass die bis zu über 1 Tonne schweren Minen direkt von den Loren der Feldbahn ebenerdig in die Bunker gerollt werden konnten. Die Lagerkapazität reichte für 40 Torpedominen oder 80 Kugelminen. Insgesamt entstanden auf dem Gelände rund 110 Bunker, was einer Gesamtlagerkapazität von rund 7.000 Seeminen entsprach.

![]() |

| Der letzte noch fast vollständig erhaltene Bunker vom Typ 2 |

![]() |

| Blick ins Bunkerinnere |

![]() |

| Deckel einer Metallkiste zur Aufbewahrung von Sprengbüchsen |

![]() |

| Lediglich das Wort "Sprengbüchsen" auf dem Etikett lässt sich noch erahnen... |

![]() |

| Durch dieses Kabel fließt schon lange kein Strom mehr... |

Sämtliche Bunker verfügten über Telefon- und Elektroanschluss und waren außerdem durch ein separates Kabel mit dem Gebäude des Kommandanten verbunden. Über dieses Kabel sollten im Notfall alle Bunker gesprengt werden können.

Im südlichen Teil des Areals, in dem die Verwaltungsgebäude lagen, konnten Kraftfahrzeuge verkehren. Die übrigen Gebäude auf dem Gelände des Marinesperrzeugamts waren jedoch nur über schmale Fußwege und mit der Feldbahn zu erreichen. Die Feldbahn fuhr über ein weit verzweigtes Gleisnetz mit einer Spurweite von 64 cm, und verband die Fertigungsgebäude mit den Bunkern sowie mit der Verladerampe, die sich etwa 1,5 km südwestlich des Bahnhofs Unterlüß im Wald befand. Reste dieser Verladerampe existieren noch heute. Ein gesonderter Bericht über diese Verladerampe folgt in Kürze.

![]() |

| Ehemalige Feldbahntrasse |

![]() |

So dürfte auch in Starkshorn der Minentransport mittels Feldbahn ausgesehen haben.

[Link zum Originalbild] |

Insgesamt waren vier oder fünf kleinere Lokomotiven im Einsatz, die die Züge mit den schweren Loren bewegten. Außerdem soll es einen kleinen Triebwagen gegeben haben, mit dem bis zu 20 Besucher über das Gelände gefahren werden konnten.

In der Nähe des Bahnhofs Eschede entstand parallel zum Aufbau des Marinesperrzeugamtes eine Wohnsiedlung für die Offiziere und Waffenwarte mit 16 Doppelhäusern. Diese „Marinesiedlung“ besteht bis heute als Ortsteil von Eschede.

Ende 1938 waren die meisten Bauarbeiten abgeschlossen, so dass der Produktionsbetrieb allmählich aufgenommen werden konnte. Der erste Kommandeur des Sperrzeugamts war Fregattenkapitän Hermann Hollmann. Auf ihn folgten im Januar 1942 Fregattenkapitän Theodor Groth und ab April 1943 Fregattenkapitän Kurt Ebert.

Vollkommen einsatzbereit war der Betrieb jedoch auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch nicht, so wurde z. B. die wichtige Verladerampe erst im November 1939, also zwei Monate nach dem deutschen Überfall auf Polen, fertiggestellt. Und auch in der Folgezeit hatte man immer wieder mit Problemen bei der Beschaffung und Unterbringung von Arbeitskräften sowie mit latentem Materialmangel zu kämpfen. Dies betraf vor allem die Zulieferbetriebe, deren Produktionsabläufe durch den sich stetig steigernden Luftkrieg oft für Tage, Wochen und später sogar für Monate gestört wurden. Wie viele Minen im Marinesperrzeugamt Starkshorn (ab 1943 Sperrwaffenarsenal) schließlich produziert wurden, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Mit dem Vorrücken der englischen Truppen setzten sich die Offiziere des Sperrzeugamtes am 12. April 1945 ab. Die beabsichtigte Sprengung der Anlage wurde durch verschiedenste Umstände verhindert, so dass sie völlig unzerstört am 19. April den Engländern in die Hände fiel. Es dauerte jedoch nicht lange, bis mit der Zerstörung der Anlage begonnen wurde. Die Engländer trugen hier Munition sämtlicher Kaliber aus dem gesamten Norddeutschen Raum zusammen, darunter sogar Sprengköpfe der „Wunderwaffen“ V1 und V2. Diese Munition wurde in Starkshorn mindestens bis in den Herbst 1945 hinein gesprengt.

![]() |

| Gesprengter Bunker |

![]() |

| Überall im Wald finden sich Bunkertrümmer |

![]() |

| Manchmal stößt man auch noch auf Munition |

Übrig gebliebene Einrichtungen und Gebäude wurden zunächst von den Engländern, danach von der deutschen Bevölkerung so gut wie vollständig demontiert. Sogar die Pflasterung der Straße zwischen Starkshorn und dem Marinesperrzeugamt wurde aufgenommen und verkauft.

In den Nachkriegsjahren wurde das Gelände immer wieder von Schrottsammlern auf der Suche nach Buntmetallen durchkämmt. Dabei kam es am 9. Juni 1950 zu einem schweren Unfall, über den man in der Celleschen Zeitung am folgenden Tag informiert wurde:

Vater und Sohn durch Bombenexplosion getötet

Eine 150 kg-Bombe explodierte gestern auf dem Gelände des ehemaligen Marine-Sperrzeugamtes in Starkshorn und tötete den 48-jährigen Reinhold Steg und dessen 18-jährigen Sohn Bernhard. Die beiden Männer hatten mit anderen Personen auf dem Gelände Schrott gesammelt und waren dabei auf die Bombe gestoßen.

Der Luftdruck war so gewaltig, dass von den beiden Toten lediglich noch der Kopf des 18-jährigen Sohnes und ein Oberarm gefunden werden konnte. Fleischfetzen wurden in einem Umkreis von etwa 200 Metern festgestellt.

Bei einer Munitionsräumung zwischen 1950 und 1951 wurden ca. 78 to Munition geborgen. Aber auch 1952 wurden bei einer Begehung des Geländes in den gesprengten Bunkern und unter Trümmerresten weitere Munition und Minenzünder gefunden. 1955 schließlich erklärte die Polizeidirektion Hannover die Entmunitionierung des Geländes für abgeschlossen. Doch auch rund 40 Jahre später wurden bei einer Munitionssuche durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst immer noch größere Mengen Munitionsschrott und scharfe Granaten gefunden. Die Schilder an den Waldwegen rund um das Gelände, die vor dem Betreten warnen, haben also auch heute noch ihre Berechtigung. Wir können das durchaus bestätigen, denn wir sind selbst auf mehrere Granaten gestoßen.

Über das Marinesperrzeugamt Starkshorn hat Hendrik Altmann auf seinem Blog „

found places“ insgesamt drei Berichte verfasst, die man sich unbedingt mal ansehen sollte. Hier erhält man viele interessante Eindrücke zur Geschichte dieser Anlage.

Eine interessante Entdeckung habe ich auf ebay gemacht, wo diese Rechnung von der Firma Rahte in Wietze angeboten wurde. Darauf heißt es u. a.: „Wie ich Ihnen bereits sagte, soll ich für ein Marinesperrzeugamt 7 kg Rotkleesamen besorgen...“. Da es in der näheren Umgebung nur das Marinesperrzeugamt Starkshorn gab, darf man wohl annehmen, dass die Samen für diese Einrichtung bestimmt waren.

![]() |

| Rechnung von 1942 mit Hinweis auf Marinesperrzeugamt |

Am 24. Februar 2017 erschien dieser sehr interessanter Bericht über das Gelände des ehemaligen Marinesperrzeugamts in der Celleschen Zeitung:

![]() |

| Bericht aus der Celleschen Zeitung vom 24. Februar 2017 |

Hier folgen nun Fotos von unserem Besuch in Starkshorn aus dem März 2017:

![]() |

| Eingangsbereich eines Bunkers |

![]() |

| Zerstörter Eingangsbereich |

![]() |

| Umgekippte Rückwand eines Lagerbunkers |

![]() |

| Blick auf den Innenbereich eines großes Bunkers |

![]() |

| Unbekannte Fundstücke |

![]() |

| Eine Treppe ins Nichts |

![]() |

| Überreste des Kantinengeschirrs |

![]() |

| Lampenschirm |

![]() |

| Bunker-Eingangsbereich |

![]() |

| Gebäudereste |

![]() |

| Das sogenannte "Brandenburger Tor" - eine ehemalige Fahrzeughalle |

![]() |

| Verschütteter Wartungsschacht |

![]() |

| Überreste einer alten Bierflasche |

![]() |

| Blick in den Keller eines gesprengten Gebäudes |

![]() |

| Die Kellerräume dienten vermutlich als Luftschutzräume |

![]() |

| Kelleraus- bzw. eingang |

![]() |

| Granate |

![]() |

| Alte Fenster- oder Türscharniere |

![]() |

| Granate |

![]() |

| Hier wurde direkt an der ehemaligen Straße einer der Bunker gesprengt. |

![]() |

| Ehemalige Straße |

![]() |

| Ein altes Metallschild (in neuer Funktion) |

![]() |

In diesem länglichen und wannenförmigen Gebäude könnten evtl.

Dichtigkeitstests an den Seeminen durchgeführt worden sein. |

Quelle: Die meisten Informationen sowie die Schwarzweiß-Abbildungen stammen aus: Heft 4 aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede mit dem Titel "...was wir tun, ist nicht gerade zum Guten..." von Joachim Gries und Joachim Hoppe; Artikel aus der Celleschen Zeitung (wie angegeben). Farbfotos: eigene (aus Oktober 2011 und März 2017), soweit nicht anders gekennzeichnet.